Wenn dort, wo kein Wasser entspringt, Gott sein Heil beginnen lässt, dann wird selbst das Tote Meer lebendig!

1. Verortung in der Geschichte und im Buch

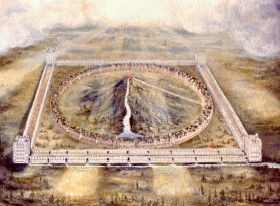

Es geschah am 10. April 574 v. Chr. – so erzählt es zumindest das Buch des Propheten Ezechiel -, da empfing Ezechiel im babylonischen Exil in einer Vision die sogenannte „Verfassung des Gottesvolkes“ (Ezechiel 40-48), mit der dieses Prophetenbuch endet. Mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels (587 oder 586 v. Chr.) verlor das Volk Israel nicht nur seinen kultischen Mittelpunkt, sondern geriet auch in eine tiefe theologische Krise: Gott war scheinbar nicht in der Lage gewesen, sein Heiligtum gegen die anstürmenden Babylonier zu verteidigen. Nun, am Ende des Buches Ezechiel sieht der Prophet in einer Vision den neu zu errichtenden Tempel Gottes in Jerusalem (Ezechiel 40-42) und erhält neue Ordnungen für die Fürsten, die Priester und das Volk (Ezechiel 43-46).

Im Buch Ezechiel wird die Katastrophe des Exils als Stärke Gottes umgedeutet – denn er wird nicht als Opfer der Babylonier, sondern als Richter über Israel gedeutet: „… so spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich gehe gegen dich vor, ja ich. Vor den Augen der Völker werde ich mitten in dir Gericht halten“ (Ezechiel 5,8). Die Babylonier sind sozusagen das Werkzeug in der Hand Gottes, um sein eigenes Volk aufgrund der Sünden der Israeliten zu richten (siehe Ezechiel 21,23-24). In einer eindrucksvollen Vision schildert das Buch Ezechiel, wie die Herrlichkeit Gottes seinen Tempel verlässt, bevor dieser zerstört wird (siehe Ezechiel 10,18-22). Er hat sein Volk somit preisgegeben. In der sogenannten „Verfassung des Gottesvolkes“ genannten Vision (Ezechiel 40-48) sieht Ezechiel dann die Rückkehr Gottes in den zu errichtenden neuen Tempel: „Und die Herrlichkeit des HERRN zog in den Tempel ein durch das Tor, das im Osten lag“ (Ezechiel 43,4). Diese Vision verdeutlicht nicht nur die Kontinuität zwischen dem vorexilischen und dem nachexilischen Tempel, sondern verdeutlicht auch die Rolle des Heiligtums als Gottes Scharnier-Ort für das Heil des ganzen Landes und Volkes – dieses Heil wird in der Vision durch die in Ezechiel 47,1-12 beschriebene Tempelquelle vor Augen geführt.

2. Aufbau

Der Text verfolgt die in der Vision gesehene Tempelquelle von der Schwelle am Eingang des Tempels durch das Tempelareal (Verse 1-2), dann entlang des Kidrontales von Jerusalem bis ins Tote Meer (Vers 8), bevor abschließend die „heilende“ Wirkung des Tempelquellwassers thematisiert wird (Verse 9 und 12).

3. Erklärung einzelner Verse

Verse 1-2: Innerhalb der Vision (Ezechiel 40-48) wird der Prophet von einer Gestalt geführt, die ihn nun nicht in das von der Herrlichkeit Gottes erfüllte Tempelhaus führt, sondern zu dessen Eingang. Der Prophet sieht selbst nicht die Quelle, sondern nur ein Rinnsal. Der Tempel ist nach Osten – hin zur aufgehenden Sonne – ausgerichtet und das Wasser fließt anfangs Richtung Osten, verlässt das Tempelareal dann jedoch Richtung Süden, bevor es dann wieder in Richtung Osten weiterfließt (siehe Vers 8). Dieser Umweg ist von Bedeutung (siehe Auslegung).

Verse 8-9: Die ausgelassenen Verse beschreiben das Zunehmen der Wasser – aus dem Rinnsal ist ein Fluss geworden (siehe Verse 3-7). Er fließt von Jerusalem nach Osten in die Richtung des Jordantales, das im Alten Testament „Araba“ genannt wird und synonym für ein wasserarmes und unfruchtbares Land steht (siehe Deuteronomium 4,49). Das Tote Meer wurde in der Zeit des Alten Testaments auch „Meer der Araba“ genannt. Mit einem Salzgehalt von 28% gibt es außer einer Vielfalt von Mikroorganismen, darin keine Fauna und fast gar keine Flora. Dass die Tempelquellwasser das Tote Meer „heilt“ bedeutet hier, dass selbst an diesem lebensfeindlichen, heißen und 396 Meter unter dem Meeresspiegel liegenden Ort, neues Leben entstehen und bewahrt wird, wie Vers 9 verdeutlicht. Diese „heilende Wirkung“ bezieht sich aber nicht nur auf das Tote Meer, sondern das Tempelquellwasser führt allgemein dazu, dass das Land Israel aufblüht (siehe Verse 7 und 12).

Vers 12: Der abschließende Vers wendet den Blick nochmals zurück und hebt nochmals hervor, dass dieser belebende Fluss aus dem Tempel stammt und von dort Heil bringt, das nicht in natürlichen Kategorien zu denken ist. Es handelt sich nicht nur um eine Bewässerung, sondern – wieder wie in Vers 8 – wird das Wort „heilen“ aufgenommen. Die Bäume werden nicht nur nicht mehr ihre Blätter verlieren und immer Früchte tragen, sondern auf diesem Weg wird Gott sein Volk ernähren und durch die Blätter heilen. In diesem Vers wird somit ein paradiesischer Zustand (vgl. Genesis 2) beschrieben.