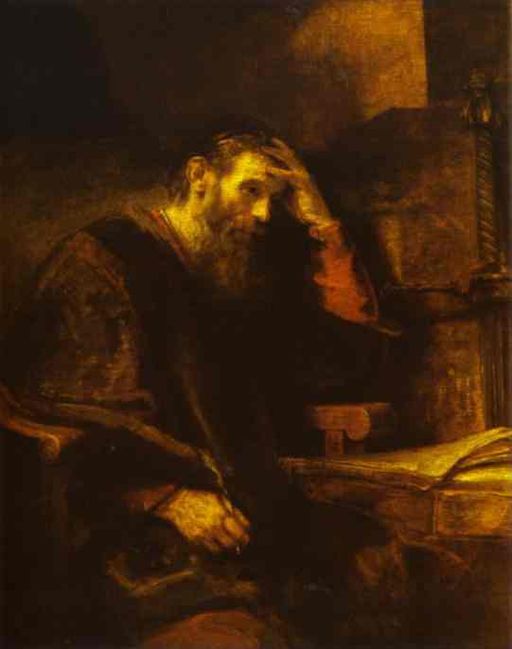

Hoffnung, Suche, Berufung. Ein Blick in das innere Ringen des Apostel Paulus.

1. Verortung im Brief

Der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde von Philippi, der ersten Gemeinde in Europa, während er (wahrscheinlich) in Ephesus im Gefängnis sitzt. Paulus hat zu der Gemeinde eine besonders intensive Beziehung, nur von ihr lässt er sich auch finanziell unterstützen. Im Philipperbrief (Phil), der Korrespondenz zwischen Gemeinde und Apostel geht es sowohl um persönliche Anliegen und Vorhaben des Apostels als auch um die konkrete Situation der Gemeinde.

An die klassische Brieferöffnung (Phil 1,1-2) hatte Paulus einen innigen und persönlichen Dank an die Gemeinde und Fürbitte angeknüpft (Phil 1,3-11) – auch dies ein feststehendes Element eines Briefes. Phil 1,12-26 bilden einen ersten inhaltlichen Schwerpunkt insofern Paulus seine persönliche Situation als Gefangener und das damit verbundene Glaubenszeugnis thematisiert. Phil 1,27 gehört bereits zum nächsten Schwerpunkt des Briefes. Denn die Verse Phil 1,27-2,18 nehmen das Gemeindeleben in den Blick. In diesem Kontext wird in Phil 2,6-11 der Christushymnus von der Erniedrigung und Erhöhung Christi sprechen.

Unglücklich an der Zusammenstellung des Lesungstextes ist die Zerteilung des Abschnitts und Kombination einzelner Versteile, die aus dem Zusammenhang gerissen werden. Daher wird die Auslegung z.T. auf den Gesamtabschnitt Phil 1,12-26 zurückgreifen müssen.

2. Aufbau

Die Verse 20-24 sind eng miteinander verbunden und eingebettet in das Nachdenken des Apostels über seine aktuelle Situation der Bedrängnis, die ihn zu einer Entscheidung zu zwingen scheint. Vers 27 schlägt eine Brücke vom Lebenszeugnis des Apostels hin zum Leben und Zeugnisgeben der Gemeinde.

3. Erklärung einzelner Verse

Vorab: Der Gesamtabschnitt Phil 1,12-26 beginnt mit der Aussage des Paulus, dass alles, was ihm widerfahren ist, der „Verbreitung des Evangeliums“ dient. Denn Paulus sieht seine Gefangenschaft als Zeugnis für die Botschaft Jesu, schließlich ist es genau diese Botschaft, an der er unerschrocken festhält, die ihn ins Gefängnis gebracht hat. So können andere aufgrund seiner Gefangenschaft nun gestärkt ihr Zeugnis für Christus fortsetzen. Paulus ist dabei bewusst, dass einige dies tun, um ihn zu unterstützen, andere aber nur aktiver werden, weil sie nun „freie Bahn“ haben, das Evangelium auf ihre Weise zu verkünden und sich dabei womöglich auch gegen den Apostel stellen können. Bewundernswert ist, dass Paulus festhält: Egal mit welchen Motiven jemand dann nun das Evangelium verkündet, es wird verkündet! Und das freut ihn.

Vers 20: Paulus hatte in Vers 19 von seiner Rettung gesprochen, zu der das Gebet der Gemeinde und der Geist Jesu Christi führen werden. Wie sich im Folgenden herausstellen wird, kann diese „Rettung“ nur auf eine Weise, aber mit zwei unterschiedlichen Anwegen geschehen. Die Rettung, die Paulus im Blick hat, ist die ewige Gemeinschaft mit Christus. Bereits mit der Taufe, ist der Apostel mit Christus untrennbar verbunden. Dies bedeutet für ihn, dass sein Leben, seine Lebenszeit und sein Schicksal ganz auf Christus hin ausgerichtet und durch ihn bestimmt ist. Christus hat ihn in den Dienst gerufen, er wird auf ihn achten und das Leben des Paulus wird auf Erden weitergehen oder im Himmel – das hat allein Gott in der Hand. Die Gefangenschaft macht dem Apostel diese Verbundenheit mit Christus noch einmal besonders bewusst – auch wenn er nicht weiß, wie die Situation für ihn ausgehen wird.

Für Paulus ist eindeutig, dass jede Form seines Schicksals (leben oder sterben) eine Aussage über die Größe Jesu ist. Denn die Verherrlichung Christi zeigt sich darin, wie Paulus aus seiner Verbundenheit mit Christus sein Leben fortführt oder verlassen muss. Entscheidend ist also nicht wie das Schicksal weitergeht, sondern wie Paulus dieses Schicksal annimmt und darin sein Vertrauen auf Gott und die Botschaft von Liebe und Auferstehung verkörpert.

Verse 21-24: Diesen Gedanken entfaltet Paulus nun. Wie die Taufe die Verbundenheit des Paulus mit Christus aussagt, so ist sie auch Zeichen für das neue Leben, das aus der Gemeinschaft mit Christus schon auf Erden geschenkt wird und über das irdische Dasein hinausreicht. Deshalb ist Christus für Paulus das Leben und auch der Tod kann dieses Leben nicht nehmen. Angesichts der aktuellen Bedrängnis kann der Tod sogar als Gewinn angesehen werden, weil er in diese intensive Beziehung mit Gott im ewigen Leben mündet. Die Aussage, das Sterben Gewinn ist, darf jedoch nicht als Todessehnsucht verstanden werden, wie sie durchaus in der griechischen Literatur vorkommt. Dort ist sie eine Flucht aus dem Leben, das unerträglich geworden ist, oder ein Entkommen ins Jenseits – in beiden Fällen gilt das Leben zu überwinden, auf das eine Person resigniert oder gescheitert zurückblickt. Dies ist ganz und gar nicht die Sicht des Paulus, wie der Beginn des Abschnitts Phil 1,12-26 zeigte. Paulus hält selbst seine Gefangenschaft für wertvoll, weil sie der Aufgabe dient, der er sich ganz verschrieben hat: Das Evangelium verkünden. Deshalb hat das Leben auch seine Bedeutung und aus dem Leben zu scheiden, steigert nur dieses Leben in ein nächstes hinein. Beide Leben aber, das Irdische, wie das Jenseitige sind geprägt durch die Gemeinschaft mit Christus. So kann das Sterben Gewinn sein, weil sich die Intensität des Lebens verändert, aber nicht das Leben selbst verloren geht. Es geht nicht um eine Überwindung, sondern eine Steigerung des Lebens durch das Sterben – dies unterscheidet Paulus von ähnlichen Aussagen der griechischen Literatur.

In einem nächsten Schritt kehrt Paulus noch einmal zu der Feststellung zurück, dass alles, was ihm geschieht, der Verherrlichung Christi dient. Was soll er sich nun also mehr erhoffen in seiner Situation: Aus dem Gefängnis frei zu kommen, um seinen Verkündigungsauftrag selbst fortzusetzen? Oder wäre es doch besser, zu sterben und in die intensivere Beziehung einzugehen und in seinem Tod von der Hoffnung auf das ewige Leben zu künden. Paulus ist hin und hergerissen, wie Vers 23 eindrücklich zeigt. In beide Richtungen scheint es ihn zu drängen: Sein Apostelamt in der Gemeinde kraftvoll fortzuführen und weiter „fruchtbar zu wirken“, wäre die eine Möglichkeit. Die andere wäre, die intensive Gemeinschaft mit Gott im Leben nach dem Tod. Der griechische Text umschreibt das Bedrängtwerden mit dem Wort synechomai (griechisch: συνέχομαι), das eigentlich ein Festgehaltensein zum Ausdruck bringt. Beides „Leben“ und „Sterben“ halten Paulus fest, also sind für ihn anziehend. Beides ergibt für ihn Sinn, weil beides der Verherrlichung Christi dient.

Die Entscheidung für das Leben ist die Entscheidung für das Weiterwirken als Apostel. Die Gemeinde wird direkt angesprochen („euretwegen“) und als Bezugspunkt für das Engagement des Paulus genannt. Im Hinblick auf die konkreten Menschen in Philippi und ihren Wunsch, das Evangelium mehr zu verstehen, ist es wichtig, dass er als Verkünder tätig bleibt und nicht ins ewige Leben übergeht.

Wichtig ist es, den gesamten Gedankengang des Paulus unter den Stichworten „erwarten“ und „erhoffen“ zu betrachten, die in Vers 20 genannt wurden. Die Situation des Paulus im Gefängnis lädt derzeit nicht zu Aktionismus ein. Er ist gefangen und kann weder selbst an der Situation etwas ändern noch ist absehbar, wie sie sich entwickelt. Paulus ringt um die Perspektive, mit der er diese Zeit durchlebt und die ihn hoffen lässt.

Vers 27: Dieser Vers leitet einen nächsten Sinnabschnitt über das Leben der Gemeinde nach dem Vorbild Jesu und seines Weges der Erniedrigung und Erhöhung (Christuslied in Phil 2,6-11) ein. Hatte Paulus zuvor entschieden, dass es wichtiger ist am Leben zu bleiben und weiter für die Gemeinde da zu sein, so macht er nun deutlich, wie die Gemeinde auf seine Verkündigung antworten soll. Das Leben der Gemeinde soll sich orientieren am „Evangelium Christi“. Dies meint zum einen, die Gemeinde soll sich am Leben Jesu selbst orientieren, wie es der Hymnus (das Loblied) gleich in Erinnerung ruft. Zum anderen meint dies aber auch, der Botschaft treu zu bleiben, die sie selbst durch Paulus empfangen haben und die sie zum Glauben gebracht hat.